※お題募集記事の為本文は

一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。

食パンに塗る最強のアイテムといえば???

お前らレッツ&ゴーでマグナム派?ソニック派?

【悲報】『現代』が舞台のRPGが無い理由wwwwwwwww

【画像】ワイ、今更エルデンリングのこいつに苦戦する

【!?】ポケモンSV、ダブルバトルなのに一人だけ「シングルバトル」をしてしまうバグ発生www

【悲報】ヤマノススメとかいう全60話の超大作アニメwww

GHQに実際の記録映像だと信じ込ませた「ハワイ・マレー沖海戦」があるからなぁ

シーンの間に実写映像も混ぜてたから余計にGHQに目を付けられたんだよね。

これも昭和ならではの特撮だよなぁ...

怪人の爆発シーンなんかでも、

爆炎が上昇気流でキノコ型になるレベルだったんだよね。

そこまでやんなきゃならんかったかと。

ひもを人形にしておいてそれを引っ張ってけしたりね

「人が溶かされて泡になる」という表現ていろんな特撮でやってたと思うけど、あれって元祖は何だろう?

たぶん海外のSF作品が元ネタだろうなという気がするけど

巨大な手、と言う特撮の歴史は古くから有りますね。

元祖ジャイアントロボから大鉄人ワンセブンと。巨大ロボ物には定番でした。

しかしマッハ3で飛んでいるジャイアントロボの掌で、平然と座っている大作君と言う絵図らは今見ても笑っちゃいます。

あれ、ジュウレンジャーとかでも使われていた気がする

1933年のキング・コングでもあったような。

昭和って1926年からだから初代キング・コングも昭和か。

初代はダイナメーションのコングだよね

本で見た

ただストップモーションアニメで良いと思います。

ダイナメーションはハリーハウゼンが開発した撮影技法で、キング・コングは師匠のウィリス・オブライエンが手がけました。

超神ビビューンやガオレンジャーのOPが印象深いです

岸部シローの沙悟浄もやってましたね

昭和ウルトラのタイトルアバンは全部好き

特にエース 不穏な感じから♪ぱらららら~って音が入って不穏を断つように力強くなっていくのがいい

見ている人が飛行機の上を見るので、カメラを天地逆にして、飛行機の下にピアノ線を吊るなどスタッフの工夫を感じられる。

遠近感を出すために近景と遠景の縮尺を変えたミニチュアワーク

某モンスターアニメショック以来特撮でも自粛されてしまった

リボルクラッシュが印象的

ロストテクノロジーらしい

昭和キングギドラの着ぐるみの飛行時の操演もロストテクノロジーらしい

あの大きさの着ぐるみを釣ったうえ、3本の首が縦横無尽に動き回り。

なおかつ口から吐いた光線を、地上の建物に着弾した爆発に合わせると言う離れ業を見せた特撮は、まさにロストテクノロジーでした。

三つの首がいろんな方向を向きながらビームを吐き散らかして飛ぶのがめっちゃカッコいい

仮面ライダーで2号が水中基地に潜入したとき人形だけどちゃんと排水を表現していて感心した

レッドフォール!

人形なんて使わず頑張って雪山に登ったシャイダーもいるんですよ!

あれはまだCGなんてなかった頃でしょ 合成とマットペイントのなせる技だね

ガンバロンのOPタイトルもいいですね

あとアニメですが宇宙の騎士テッカマンのOP

スキャニメイトって言うらしいね。ある意味CGのご先祖様?

ご先祖様どころか、すでに紛れもなく立派なコンピューターグラフィックスてやつだよw

>クローン人間回

同じ人物を画面の左右に置いて別々に撮影したフィルムを真ん中で切り

ひとつにつなぎ合わせるとか

一方の人物は後頭部しか映らないとか

妙に遠くから撮られたものになっていたりとかして撮影してたよね

毎シリーズ同じ顔が並ぶ回を定番化したことで特撮よりも時代劇ファンにおなじみになった『黄門様合成』

ウルトラもいいけどライダーのきりもみシュートでくるくる飛んでいく怪人が印象的

ゼロワンドライバー

回転しながら突っ込んでいく技だったっけな

一瞬「令和!」って突っ込みたくなるな

昭和のゼロワンはキカイダー

平成のゼロワンは歩く携帯

令和のゼロワンは仮面ライダー

巨大な鉄の塊をいっせーのーせ!で持ち上げました…

時々どう操演してるのかわからないシーンあるよね。個人的にはウルトラマン80の25話「美しきチャレンジャー」のシルバーガルのシーンが思い浮かぶ。

ただこれらの操演テクニックが94年の平成セブンの頃には既に断絶してたってのがね……

実際にやってた人の話だと、各マシンの周りは細いピアノ線がいっぱい張り巡らされている状態だったらしいね

ピアノ線を引っ張って閉じたり開いたりをやって撮影して、ピアノ線は合成で消してあの通りになるという

やってることはマジでアナログなんだよなあ

どんぶらこ~どんぶらこ~♪

これも消防法で引っ掛かるからかな?

え じゃあ今は弾着を使わないで全部CGなの?

うーん、量にもよるんじゃない?

そらあ全てCGなら安全だけど。

ちょいちょい撮影の苦労話や裏話の話題に出るからゼロってことは無いんじゃない?

檀家の視聴者から「うちの寺が燃えてるんだが!?」と問い合わせが来るほどリアルな映像になった。

普段ああいうシーンで使うミニチュアより大きなスケールで作ったんだよね

だから映像も違う出来映えになった

あれはネタ抜きのマジで、実在のお寺に火をつけて燃やしてるようにしか見えんw

初めてこの回を観たときは「こ、これ…特撮だよな…?」てマジでビビったぞw

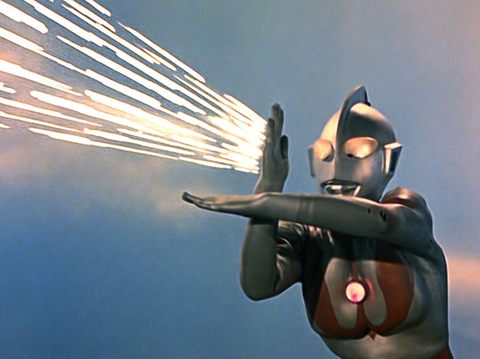

ゴジラの放射火炎(ギニョールから直接スプレー吹いてた初代以降の作品)とかウルトラマンのスペシウム光線とかメカゴジラのスペースビームとかって

何をどうやって合成してたの?

フィルムに1枚1枚ああいうピカピカ光る素材を貼り付けてた感じ?

スペシウム光線はフィルムに描いてた筈。ちなみにその時のスタッフが今でも光線作画に参加してる

シンウルトラマンがそうだよね

当時はそういう光線用の画材みたいなのがあったのかな

知れば知るほど面白い話だ

ミサイル一発でセットに穴あけて街ごと沈める描写

そして全弾一斉発射とアナログ特撮の見所がこれでもかというほど詰め込まれてる

尚フィンガーミサイルのアップ撮影のシーンでは本当に火薬使って指先飛ばしてたらしいけど

飛距離が大したことなくて飛んだらその場にポトリと落ちてたらしい裏話聞いてフフッとなった

初代ウルトラマンのザンボラーの回なんて、ガソリンに火を点けてボンボン燃やしてたらしい。

当然外には消防車……、なんて物は無く、バケツの水を用意していたらしいけど。

古谷敏さんも書籍で述懐していたが、今じゃ考えられないなぁ。

アニメーションで動かしたり。真っ黒な全身タイツのアクターを使ったり。

追いかけるシーンでは、板に描いた人型を車で引きずった物を逆再生してました。

あれ逆再生だったんだ どうりで動きが速い

…いやもしかしたら当時でも犯罪だったのかも知れんけど

SNSがなかったからできたんだよね。

情報が一過性だったから「まあいいか!」の一言で済まされた。

いやいやSNSが無くても証拠は映像作品として残るんだから警察がしょっぴこうと思えばしょっぴけるぞ

当時は大目に見て貰えたというおはなし

それでも撮影できたのは、やはりSNSのようなものが普及していなかったせいもある。

SNSのようにリアルタイムで証拠映像が公開されるのとは雲泥の差がある。

厳密に言えばヒーローや戦闘員がバイクに乗ってるシーンもノーヘルになるからな

石ノ森先生監督回のゲルショッカーの戦闘員はヘルメット被ってたけどね。

あれどうしても笑っちゃう

えーと、もしかしたら若い人は知らないかもだけど

1975年まではバイクのヘルメットは義務じゃなかった

1978年までは公道でなければバイクのヘルメットは義務じゃなかった

1986年になってバイクや原付は完全にヘルメット義務になったんだよ

特撮とはいえ違法なことしたらマジでアウトだから、作品の年代によってヘルメットの有無があるのですよ

それ知っていると逆に(平成の)クウガの第33話「連携」見るとモヤっとする

直接ノーヘルのシーンはないけどビートチェイサーに乗ってきた一条刑事が

五代にヘルメットを渡さず五代はクウガで乗って行っちゃったから

終わった後変身解いてノーヘルで帰ってきたのかクウガのまま東京まで帰ってきたのか

1986年以降も普通にヒーロー(変身後)はノーヘルじゃね?

ボケに野暮なマジレスみたいになりますが

劇中のように変身ヒーローとはいえ法的にはノーヘルと見なされるのでアウトw

ヘルメットの基準はけっこう厳しくて、スーツのマスクがヘルメット並みの強度で作られていたとしても、視界が確保できてないのでダメ

撮影的なことであるなら、警察や役所に撮影の許可をもらって、公道ではないところであるならばOKというわけです

アニクリエーションと自称した人形劇は、今やロストテクノロジー

あれはもしや時代が早過ぎたのかも、今見たらかなり斬新に見える

ついでだけど時代劇でヘルメット姿、劇中出てきた薬が明らかにマー〇ルチョコレートwだったのもアナログと言って良いかも

マーブルチョコなら赤影でも出てきた。

あれ本当にどうやってんの?

屋上から吊って命綱が見えないアングルで撮ってるんだとか。

演者からすると真剣に命懸け。

出撃する大門豊たちの後ろの背景のザボーガー基地が子供が見ても明らかにペラペラの紙になってたのには声出して笑ったけど

あれって詳しく忘れたけど実は紙ではなく何か別の方法だったらしい

どっちにしてもアナログな方法だったのは同じだったけど

ピープロ的には低予算の妥協とか

そういう意識では無かったとも聞きますね

シンプルに絵でいいじゃん!っていう

ベニヤの書き割りでしょう

アルミホイルざばーっ…!

予備のスーツでパッ!

(顔のメイクがそれぞれ違うジェネラルシャドウ)

(C)東映

撮影がきつい時はスーアクさん達がわざと割って休憩時間を稼いだ……、なんてエピソードも。

ライダーはマジで水中だったけど

獅子丸役の潮哲也さんが当時CGとかじゃなくて実際ピアノ線で身体吊されて結構高く飛ばされたシーンは怖かったと言ってたな

あれたしかに実際見たら6?7メートルくらい飛ばされてるもんな

庵野監督が作った「巨人兵東京にあらわる」では。

ビルが、あの9,11で崩れた貿易センタービルの様に。下から崩壊するのを参考にして。

ビルのセットをガラスで造ったそうですね。

円谷監督がゴジラかなんか撮ってるときは夜中にネズミが寄ってきちゃって大変だったとか

一瞬のシーンなのに壊す用の人形用意するのも手間だしお金かけてるよな

アトムが飛んでいるシーンでは、スーツ着た子役をヘリコプターに括りつけて撮影していたとか。

あな恐ろしや1960年代(笑)

竹内義和氏もこのシーンのアトムの表情を

「見よ!この真剣な表情を。ヘリに括りつけられた人間は意図せずとも

このような素晴らしい表情ができるのだ!」みたいに

書いてたっけ

しかも、どうせ大した保険もかかってないんだろうなあ…

光学合成のシーンはそうだったね。

特に「レオ」は光学はあまり使わずアニメーション使用の色彩を合成しているから、画質はかなり悪くなってる。

ビームなど発射する瞬間には止め絵になる。

動画に合成出来なかったんだよねぇ…

ギャバンでいうとZビームは止め絵の時があったけどレーザーブレードの合成は毎回頑張っていたんじゃないかな

多分シリーズ1レーザーブレードの合成処理が多い

あのメカの離着陸シーンは難しいのかな?

ハリーハウゼン御大の「ダイナメ-ション」は今の目で見ると古臭く感じてしまうが、CG には無い異様な迫力があった

「シンドバッド黄金の航海」では六本腕のカーリー像がダンスを披露するシーンがあるのだが、曲に合わせてアニメートしなければならないもんだから、そのシーンの撮影だけで数ヵ月間費やしたそうで

まさに職人芸としか言いようが無い

ある時コマ撮り撮影中に電話が掛かって来てつい長電話になってしまった後に、さあ撮影再開しようと戻ったら、何をどこまでどう動かしたか忘れてしまったなんて事もあったらしい。

「アルゴ探検隊の大冒険」のハイドラのエピソードだね

この件に懲りた御大は「タイタンの戦い」にて、メデューサの頭のヘビを一匹一匹微妙に違う見た目に変えたのだとか

ただ包帯巻いただけの奴→シャドウゴーレム

ただの宇宙服着ただけの奴→宇宙人ロボット

ただのヘルメットにアクアラング姿の奴→アクアラングマン

ただの全身真っ黒タイツ男→影法師ロボット

低予算番組で今やすっかり有名だけどキカイダー01はアナログ手法のオンパレードだったな

最初から

ハカイダーの予備スーツ→レッド、ブルー、シルバー

だった

まあこれはスタッフがキカイダーの撮影終了して01の現場に来るまでの

繋ぎでもあったようだけど

アンドロボットを黒と赤のツートンカラーに塗り直しただけのシャドウマン

低予算だからなのかシャドウマンが破壊されるとアンドロボットが破壊されるバンクシーンになる

ライオン丸が怪人倒した後刀でお約束の決めポーズ、「シャキーン!」

怪人爆発「ドカーン!」ライオン丸の首がビクッw

ヒーローの着ぐるみに入っているスーツアクターの人ですら明らかにびびってる様子がはっきりわかる事もあるアナログな昭和特撮の予想上回る爆発シーンもあるある

大きさの段階に合わせて数枚使いコマ撮り撮影している

デンジマンやサンバルカンでやってたよね?

わかる人いると思うんだが…

東映版スパイダーマンのマシーンベムがこのやり方の最初かな

ただマシーンベムは同じ写真が相似拡大していき

ベーダー怪物は異なるポーズの写真を拡大させることで

アニメーション的な動きをつけていて

機械生命体は動きをつけた写真が画面外まで拡大していくといった感じに

工夫と改良を重ねていったことがわかる

5年3組魔法組のOPが先かな?

仮面の忍者赤影のガンダのほうが先だと思う

すごくわかる

最近の戦隊の怪人の巨大化よりもデンジマンやサンバルカンの怪人の巨大化のほうがなぜか怖い

思い出補正とかじゃなく今の目で見てもやっぱり怖いw

背景との合成で大きくなる過程がわかりやすくしっかり描かれているからかな?

この切り抜き写真アニメーション巨大化、調べたがダイナマンの超進化獣までやってた

チェンジマンの宇宙獣士はアニメーションせず爆炎が上がり巨大化直後に切り抜き写真一枚だけ表示

フラッシュマンの頃になるとクラーゲンのビームが徐々に巨大獣戦士の形になるのみで、もう写真は使われていない

>ビームが徐々に巨大獣戦士の形になる

この頃は怪人のほぼ真下にカメラを置いておいて

ビームから実体化した巨大怪人が

そのカメラを覗き込むような動きをすることで

巨大感を出すようになってたね

ダイナマンの超進化獣は

画面内に足しか残らないくらいの大きさまで巨大化していたよね

あれウルトラタッチをする2人は実は1人のスタントマンで反転合成させてるらしい

その後の美しい光輪からエースがぐるぐる回って出てくるのはわからんが凄い

当時は記録的な少雪によりロケ地に雪がなく、仕方なくセットで雪原を再現して撮影したとの話だけど、あれはあれで良かったと思う

たしかまだ新技術だったソフビでドゴラを作り、それを水槽に沈めて、泡が出ないように下から水流でプカプカさせながらテグスで操ったとか

特撮の神様 円谷英二をして「遂にやったな!」と激賞されるほどのものを、前例のない創意工夫で実現したスタッフに脱帽

80年代のぼっくんくらいになるともうやらなくなっていた表現だったと気がするが

表情変化バンク入れなくても

カット割で充分に伝わる事がわかったのかもしれませんね

やってることは実は最新のLEDウォールと変わらないのがすごい

という古典的な特撮

ハリケンジャーでもやってたのはビックリした

赤影のインタビューとかでも読んだけど、予算も手段も限られてる中で、大部屋さんまで俳優さんも含めてアイディアを出し合って、みんなで楽しんで作ってたのが画面からにじみ出てる。

テレビで子供たちが再現してるのを見たんだけど結構それっぽく見える映像ができてて感心した

しかしこれよく思いついたよなあ

道路の使用許可とか当時はあんま厳しくなかったんだろうなって思ったり

撮影って知ってたとしても「ハットリくんが実写になるって聞いたけど、まさかあの怪しいやつ…か?」ってなってるのかも

真偽は不明だけど実際滅茶苦茶よく出来てるのは間違いないしね

何が凄いってあの頃の成虫モスラ、羽根のスケールの都合でゴジラよりデカいんだよな

遠景で見た時の迫力が凄まじい

数年前話題になってたけど

ゼットンがその場にいる時のシュンシュンシュシュン…みたいな効果音がクマゼミの鳴き声加工したものと知った時は滅茶苦茶びっくりした

あとラドンの鳴き声超遅回しにすると冒頭で思いっきり人の声が入ってたり

同じくラドンの鳴き声後半を遅回しに調節するとベロクロンの鳴き声になったり

探してみたら色々面白そう

個人的にはバルタン(マタンゴ)の笑い声の加工前とか何だったのか気になるところ

レッドワンのファイヤーソードとか、ゴーグルに炎が映り込むのがかっこいい

危ないなーとも思うけど

ゴーグルピンクの悪魔の絵本の回でも、ミキが縛られている周りでセットを燃やしていて

見ててハラハラした

ファイアーモンス「え、この燃えている剣マジで持つのえ~っ!?」

石油の塊だもんな 怪獣超獣は

実際にはピアノ線で小刀を引き抜いて、カメラが落ち葉を追ったのを逆再生する……、と云う撮影技術が使われてるけれど。

日本では黒澤明の『用心棒』で大々的に使われた後、時代劇のみならず様々な作品でもオマージュとパロディをされてましたね。

ライブマンといえば疾走するランドライオンのイメージがいまだに強い

実際長く映してたのって1話2話くらいであとはほぼ合体シーンだけなんだけど、

再視聴できない期間もその記憶がずーっとあったんで子供心にインパクト強かった

平成になると双子の俳優がキャスティングされているおかげで兄弟いずれかが主演している場合に

もう一人がゲストで出演するというパターンがあるんだよなぁ

ターミネーター2での同じ人間の鉢合わせと言うのは、兄弟・姉妹で撮っていたそうですね。

警察病院内の、コーヒーを買った警備員が顔を刺されるシーンと。

ラストの溶鉱炉前で、サラがサラを撃つシーンは双子を使っていたそうです。

チョイ役ならともかく、主演のサラまで双子がいたと言うのは驚きました。

ちゃんとベテランが新人に教えなかっただけ?

それとも新人が「そんなの古臭い」「面倒くさい」とか一蹴して踏襲しなかったとか?

どんな業界でも紙に書いて伝えるとか、逐一口頭で教えるとか、とても無理なんだよ。

よく料理業界とかで「○○何年」とか言うでしょ。あれはもったいぶっているわけではなくて、実際にかかわってみたら、本当に何年あっても足りないくらい身に着けるのに時間も労力もかかるってわかる。そこから派生するものまで含めたらとんでもないよ。

だから使わなくなった技はあっという間に廃れる。他に覚えないといけないことなんていくらでも出てくるからね。

なるほど。

そういうことだったんですね。

職人技て確かに完全に身に付けるのは不可能なんですよね。

いつか完璧とはいかなくても現在の技術で全てのロストテクノロジーを再現できる様な日が来るといいね。

先ずは職人芸だと受け継がれなかったりとか。

後、80は円谷特撮の傑作と言われていても、それから作品が製作されないと、後輩に教える事が出来なくてとかですね。

まぁ「見せ方」の技術なんて作り手側の都合に過ぎませんからね。

見てるお客さんからすれば、そんな都合なんてどうでも良くて、

とにかく面白い作品見せてよ!の声を上げるだけですから。

そんなお客さんのために今日も作り手側の努力が続く・・・・。

あの「仮面ライダーストロンガー」の最終回のことだね?

支柱を立ててローリングバルカンを支え、その支柱の下にスタッフがしゃがみ込み、

フラッシュマンの陰に隠れた状態で手を伸ばし、文字通り手動で回していたとか。

ローリングバルカン発射シーンは、下から見上げる様な他戦隊では見られないアングルだが、

これは隠れているスタッフがバレない様に考慮した、苦肉の策による物だったらしい。

真っ暗なところで顔に下から照明を当てる

懐中電灯使って真似したっけなぁ

ガメラのマザーレギオンとかジーダスはガチで着ぐるみ爆破したから頭とか断片的なパーツしか現存してないんだっけか?

②早朝、漁港で沢山買ってきたタコをセットに放ってみたものの、なかなか思い通りに動かない。

③仕方ないので焼いた鉄棒を近付けて、熱を嫌がるタコの動きをアップで撮ってパニックシーンを作成。

④撮影後、不要になったタコは宿泊先のホテルの板場に差し上げる事に。

⑤その夜、夕飯の席には板長が腕によりをかけたタコ尽くしのご馳走が並んだそうな……w

モノホンの動物を怪獣に見立てて撮影するって、海外作品じゃよく見られる技法だよね(有名なのがトカゲを恐竜に見立てた、その名も「トカゲ特撮」)

動物愛護法やら何やらで、今じゃ絶対できないよなあ

中野監督だかが後年あれでタコが少し嫌になったと語ってて草生えた

スクリーミング・マッド・ジョージとか今何してんのかなあ

足音は太鼓だっけか

すげーなあいつ、劇伴だけじゃなくて動作まで音楽まみれやん

伊福部昭御大の素晴らしいお仕事ですな。

まぁゴジラも初代で1、2カットだけストップモーション使ってるんだけど

Twitterでも配信しているのでフォローしていただけると嬉しいです。

こちらのアカウントのフォロー・サイトのチェックもして頂けると嬉しいです。

https://hero-times.com/

昭和のアナログな特撮技術を侮ってはいけない

GHQに実際の記録映像だと信じ込ませた「ハワイ・マレー沖海戦」があるからなぁ