©円谷プロ

0: 名無し1号さん

円谷スタジオの倉庫に保管されていたウルトラマン80のミニチュアの改造した物

だと知って驚いた(80もウルトラマンタロウの改造でもある)

※お題募集記事の為本文は

一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。

ゼットンの円盤とか、初代マンの『宇宙船救助命令』のV2宇宙ステーションとかね

飛んでるウルトラマンがまんまソフビとかちょいちょいあったな

ジャミラ回で人工降雨弾を発射する特殊車両は、

米国のTONKAというメーカーのトレーラーのおもちゃを改造したものだった

『ゴレンジャー』『サンバルカン』では作戦会議にポピニカをまんま使用してたね

キバ男爵の呪いの儀式で藁人形に見立てたライダーの変身サイボーグを燃やすシーンが有ったけど、

TOYヲタのワイ的に「なんて勿体無い事を・・・」と見ていて泣けてきたわ

デンジマンの映画では、ベーダー一味が作戦会議に当時の超合金を使っていた。

ヘドラー将軍辺りがわざわざ変装して買いに行ったんだろうか。

ヘドラー将軍「なーんでオレがこんなことしなきゃならねえんだ」

小さくされたキラメイジンやギガントドリラーはまんま・・・

出典:https://www.toei.co.jp/tv/kiramager/story/1223160_3066.html

オモチャ・・

戦隊ロボ玩具だったら次作のゼンカイジャーでダイトウメイワルドにジュラン側だけ消されたゼンカイオージュラガオーンにも当時の玩具が使われたね

確か東映ホームページでも半分だけ合成で消すのはめっちゃカロリー使うからって弁明してた

ウルトラQのペギラの回の雪上車のミニチュアがまだ残ってるとかウルトラマンメビウスのガンクルセイダーは原口監督が保管してたマイティジャックのコンクルーダーのミニチュアから複製したものとか

天才少年が作った小型ギガストリーマーは当時の玩具

(C)東映

ZATのペルミダーⅡ世のドリルには

サンダーバードのジェットモグラのプラモデルが使われていたね

ZATのペルミダーⅡ世のドリルにサンダーバードのジェットモグラのプラモデルが使われていたのは

オープニングに使ったミニチュアくらいで、

トンダイルの回とかに出てきたペルミダー?世のミニチュアは、過酷な撮影に耐えるよう

金属削り出しで堅牢に作られたオリジナルのものだそうです

同じく手伝いに来ていたその甥という人が、昭和30年代に当時美術学校の生徒でもあったということで

東宝の特撮映画の特殊美術の手伝いをアルバイトでやってたとのはなしでした

で、聞いた話が「世界大戦争」の話で、円谷英二監督がクレムリン宮殿の映っている絵葉書を一枚持ってきて

「クレムリンの模型を作るから、これを使って寸法を割り出してミニチュア製作のための図面を描け」と言われたそうな

窓の大きさからなんとか割り出して書き上げたとのこと

また38度線のシーンで登場した無人タンクのミニチュアは、キャタピラの部品を一点一点鋳造で作ったもので

大きさがたたみ一畳くらいあって、模型工房からスタジオ入りした時はスタッフ一同から感嘆の声が上がったそうな

それからその人は特殊美術だけでなく特殊効果もやらされたということで、

豪雪に閉ざされたミサイル基地の除雪作業のミニチュア特撮シーンで、雪の中の悪路を除雪した雪を積んだダンプカーが車体を上下させながら走るシーンをやらされたとのこと

たたみ壱畳ぶんのミニチュア(と言っていい物か)とは圧巻でしょうね。

実物の兵器のミニチュアは大きくなければリアリティが出ないそうですからね。

映画「連合艦隊」の戦艦大和のミニチュアは5メートル以上あったそうですから。

小さい模型だと、船が進む時の水切り波がリアルに撮れないそうです。

「緯度0大作戦」の冒頭シーンで出てくる海洋観測船フジのミニチュアは13メートルあって、

スーパーリアルな特撮シーンに仕上がってましたっけ

「007私を愛したスパイ」の巨大タンカーリパラス号のミニチュアは20メートルとか・・・

沖縄の海で撮影されたそうで、これまた本物と見紛う迫力

「フランケンシュタイン対地底怪獣」で、琵琶湖でフランケンを目撃する遊覧船のミニチュアも、とてつもない大きさでしたね。

だからサンダーバード(初期エピソード)のリアルさはきっとすごい大きさの模型なんだ、プールもデカいんだ!と思ってたら想像よりはるかに小さくて驚かされたってエピソードがあるね

雑誌「宇宙船」のvol.2に「謎の円盤UFO」でフリーマン大佐を演じたジョージ・シーウェル氏がサンダーバードの特撮現場をレポートした記事が載っていたんだけど、

そこに「海洋シーンは〇〇ガロンの水槽を使い・・・云々」と書いてあって、ガロン→リットルで換算してどのくらいの大きさか調べたら、大した大きさにならない・・・

風呂桶か、大きめに見積もっても、昔、公園にあった幼児用プールというか水遊び場くらいの規模

何かの間違いだろうと思っていたけど、その後やはりシーウェル氏の記述は正しかったと知りました

よく見ると全く動いていない…

監督のコレクション品

やはり市販のものを流用しているんだろうけど、

アンヌが乗ってた車は撮影用に製作されたものみたいで

他の車より縮尺が若干ャ~大きめだった

出典:https://m-78.jp/character/ultraseven_crazygon/

ZATの基地の壁には仕出し弁当のプラスチックの容器とかがズラッと並べられてた

たしかMAT基地には牛乳の三角パックのキャリーケースもあったような

台所用品というと、

パルの「宇宙戦争」のマーシャンウォーマシンのバリアはサラダボールを使ったとか

また、同じくパルの「宇宙征服」で宇宙船を掠めて飛ぶ隕石は、赤い電球に泥を塗ったものだとか

創意工夫!!

予算の限られた特撮のこういうちょっと緩めな所、憎めない

あのウォーマシンが前進する時に下の地面から火花が散るのは、強力な電圧かけて本当にセットから火花を出していたという記事を読んだことがあるけど、本当かな。

スタジオ内部でそんなことしたら、すごく危険だと思うんだけど……

あと、2005年版でトライポッドが山を越えてフェリーの船着き場を襲う画面はCGだろうけど、スピルバーグ監督はわざと日本のミニチュア特撮っぽく撮ってると思う。

あの「強力な電圧かけて本当にセットから火花を出」す仕組みは大変危険なので、あのシーンだけでやめたと聞きました

スピルバーグ監督は日本の特撮映画にリスペクトがあるので、そうしたとしてもおかしくないですね

大阪でトライポッドを一機破壊したという設定は、長年ゴジラと戦ってきた日本人ならできてもおかしくないだろうということで思いついたって言いますし

ライオンハオーの立って腕回すだけの変形が効果音と相まってすごい重厚に見えるの好きだしトッキュウオーの合体の5両がキュッと集まる所とかたまらなくすき!!

メーサー砲のパラボラの中心に、思いっきり自動車のヘッドライトの丸いガラスカバーがまんま着いていたり

肝心要なとこでそーゆーことする東宝特殊美術部って、結構お茶目さん

スーパー1のサイクロードの玩具を流用。

あれは市販のおもちゃであることが活かされたよい設定だった

映画のバイオロボのミニチュア、TV版のミニチュアと違って内股部分が外に出てしまっている

配信見てようやく気付いた…

バルカンベースから出てくるとそのあまりの大きさに小さく見えてしまう(実際小サイズのミニチュア使用なので小さく見える)対比してスケール感出す演出好き

タローマン大統領に登場したパッションシャーク、

あれはタミヤのPBR31Mk.2という「地獄の黙示録」にも登場したボートのプラモデルがベース

屋根にタミヤの戦艦大和の12.7cm連装高角砲が付いていた

これに限らず当時の表面凸凹宇宙船にはいろんなプラモのパーツが使われていた

ゴッドマーズの顔は伝説だよな

未知との遭遇のマザーシップには、R2-D2の頭が付いているそうですが。

真偽の程は定かでは無い。(雑誌、宇宙船で言ってた)

本物の油やカーボンを使った汚しだそうですね。実にリアル。

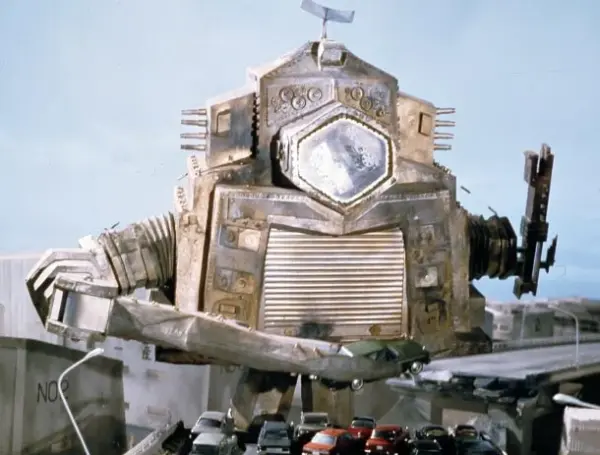

一方「Xボンバー」のあの巨大ロボ

汚しやら塗装の剥がれやらリアルに作られていてすごいなぁって思ったんだけど

あれって出来立てほやほやの新兵器のはずなんだよね

ZのD4レイを撃ち込んだ実験島も同じ技術で作ったらしい

令和はさすがにCGと思ってたけどあれも寒天海だったのか

戦争映画撮ってた頃からのテクだよな

実際のベルトには光って回る機能が付いて無い為か玩具を使用してました。

スカイライダーも後半の変身シーンのベルトのアップはあきらかに玩具だった

車体部分を使ってた記憶

ボール状のハードウォールに閉じ込められ転がされるチェンジロボも

宮大工さんが骨組みから何から全く本物のお城を作るのと同じように作ったとかなんとか

道理で壊れ方がめっちゃリアル

建物と建物の間に爆撃機が墜落して爆発するんだけど、街並みが本物にしか見えず、スゴイと思ったな

けど、よく見ると実際の街を写真に撮って大きく引き伸ばしたものを使った書き割りだった

「ナショナルキッド」でも同じ手法を使ってたよね

実写版「黄金バット」でも、ナゾー・タワーが東京のビル街に出現する場面で、やはり写真切り抜きを使ってましたね

あれは、出来が良かった

引き延ばした写真を使う技法は「インディペンデンスデイ」でも使われていますね

大統領専用機にF15戦闘機が随伴して飛んでいるシーンは、航空写真を引き伸ばしたものを背景に、市販のジャンボジェットとF15のおもちゃを使って撮影したとか

本物と見紛うリアルさだった、てか特撮スタッフのオーコメ聞くまで知らなかった

この「インディペンデンスデイ」の特撮スタッフのオーコメ、コンピュータを使ったとこよりもアナログの一発撮りの特撮シーンの話が多くて、スタッフたちもそういう手法の方が面白いと思ってるようだった

鉄塔が倒れて地面にブチ当たる瞬間、下敷きになった民家などの破片が派手に舞い上がる

その迫力がまんまあのシーンの悲惨さを強調してて

円谷英二監督の言う「特撮はドラマだ」を体現していたと思う

SDワルドに小さくされたギアトリンガー、ギアダリンガーは

ガシャポンなりきりシリーズのそれ

小さくてもハンドルや舵輪をちゃんと回せる優れもの

家よりも大きくなった不定形生物カルティキを軍隊が攻撃するシーン

カルティキはもちろん、家も攻撃する戦車もミニチュア

このミニチュアワークのシーンは

「血塗られた墓標」で監督デビューする前のマリオ・バーヴァが担当したそうだ

なんかミニチュアを使った撮影が楽しかったらしく、ノリノリだったとか

イタリア映画でこういった特撮映画もっと増えればいいのに、とは思う。

まぁ史劇はともかく、大量生産の低予算映画が多いから

(マカロニウエスタンやホラー映画はアメリカからのパクリみたいなのが多いし)

日本の怪獣映画みたいなのはまねできないか…

リー・ヴァン・クリーフの出てくるマカロニウエスタンにスーパーリアルな蒸気船のミニチュアワークが出てきたって話聞いたことがある

マカロニウエスタンといえばクラウス・キンスキーが悪役でよく出てたけど、この人の「フィッツカラルド」って映画で、船が山を越えるシーンがあって、本物を使って撮影していたんだけど、川で濁流に翻弄されるシーンではミニチュアを使っていたのがなんかホッコリした

ただどの回なのかは詳しく知らない、教えて詳しいヒト!

どれも頑丈なので壊す目的では無かったけど

総合ビルとか中型ビルとか、現実では何の面白みのない平凡なビルが、

いざミニチュアになるとなんでかくも魅力的に見えるのでしょうか?

お城の天守閣や名跡古刹などのミニチュアよりなんかドキドキするものがありますね

なんでこのシーンをわざわざミニチュアで表現したのかってのがありますね

「世界大戦争」で織田政雄の焼き芋屋のシーンのあと挿入される

北区界隈の都電の走っている大通りの俯瞰をミニチュアワーク表現したシーンとか、

宝田明と星由里子が一晩過ごした横浜のホテルのシーンの前に挿入される

開港記念会館のミニチュアワークとかスーパーリアルで本物と見紛うくらいでした

「だまされてリビエラ」のオープニングのヨットハーバーもミニチュアワークと気づいたとき

「なんで?」って思いました

たしか沖縄で地下から出て来たシーン。

因みにメカゴジラを操るブラックホール第三惑星人の正体は猿人型の宇宙人だけど市販のゴリラマスクを使用していたっけ

下半分に田宮のラジコンシャーマンを使っていたはず

当時はこづかいじゃ買えないからカタログでしかお目にかかれない代物だったなあ

基地にたまごのパックが使われてるらしいけど、分からない

で、タイガ出演時にも、当時と同じ物を探して全く同じ様に作った物らしい。

よく見てみると表の電池蓋の溝があるシーンがある

ギンガって円谷プロとしても予算が少ないということで、

〇〇隊とかでないし、都市破壊シーンも抑えるかわりに、ミニチュアワークは一点豪華主義というのか、地味ながらすごいものがあって円谷プロの底力を見せつけられるようだったね

オレンジアントの目もザルっぽかったな

「サンダーマスク」のデレビングの頭に乗ってるパラボラアンテナはもろに茶こし

いまだにあれがミニチュアワークだと信じられない

でも、撮影スケジュールや予算がタイトになってきたらそうも言っておられなくなったようで、あちこちに市販品の流用がみられるようになった

合成怪獣アンバランが襲う新幹線の車両、車体側面にひらがなで「ひかりごう」って思いっきり書いてあって、もろに子供向けおもちゃの流用とわかる

スピルバーグ監督の「1941」も段ボール箱をビルに見立ててロサンゼルスの町のミニチュアセットを組んだという話

夜景でうまくごまかせたとか

ウルトラ警備隊作戦室の壁のオブジェがウルトラマンの宇宙人の円盤