©円谷プロ

©円谷プロ0:

名無し1号さんモグラ怪獣モングラーは最初から怪獣だった訳ではなく、研究員で同僚の木村を妬む伊丹という男により利用されて巨大化してしまった元は普通のモグラで、モグラ自体は何も悪くないのに最後は自衛隊に攻撃され地底に逃げるもマグマに激突して焼かれるという可哀想な怪獣だと思った

※お題募集記事の為本文は

一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。

1: 名無し1号さん

コスモスとかウルトラマンならモングラーを元のもぐらに戻すとか、戻せなくても何処か暮らせる場所に運ぶ等何かしらの救済がされそう

12: 名無し1号さん

>>1

ティガならセルチェンジビームで小さく戻せる

14: 名無し1号さん

>>1

ウルトラマンの力で怪獣を小さくするとかが無いのがウルトラQの魅力だと気づきました

22: 名無し1号さん

>>1

タロウならリライブ光線で元の姿に戻すだろうし、80なら元に戻せなくても元の住み処に戻すか環境の似た星に連れていくかだね。

29: 名無し1号さん

>>1

タイトルで「甘い蜜の恐怖」と言っているので、ウルトラマンの能力でモングラ―を元に戻すとか、別の場所で住むようにさせると、テーマが台無しになってしまう(涙)

2: 名無し1号さん

ハヤタ隊員によく似た人がゲストに来る回

3: 名無し1号さん

ウルトラマンZOFFYでピグモンの夢に出て来てたのが印象に残ってるな

24: 名無し1号さん

>>3

ピグモンの夢だと人間の友達になれそうな怪獣扱い(ガラモンも…)

最初写真で見た時はおっかなそうなイメージだったが

本編見ると冒頭以外はそうでもなかった、でかくなっただけでただのモグラだし

4: 名無し1号さん

ハニーゼリオンで巨大化した地蜂の標本がなんか怖かった

5: 名無し1号さん

ゴローもだけどただの動物が巨大化しただけなのに、銃弾や砲弾を物ともしないんだよな。やはり突然変異の影響か何かで筋肉とか皮膚とか毛まで防御力が上がってるのだろうか? 出典:https://m-78.jp/character/ultraq_goro/

出典:https://m-78.jp/character/ultraq_goro/

6: 名無し1号さん

モングラーはちょっぴり可愛い

7: 名無し1号さん

生物を怪獣サイズにまで巨大化させるハニーゼリオンではなく

伊丹という男を暴走させた「成功」や「栄光」や「愛」といったものこそが

本当に恐怖すべき「甘い蜜」だったのだろうか

8: 名無し1号さん

黒部進さんがバラエティー番組に出演した時に、この回のVTRが流れて、ご自身の演技を真剣に見ていた

9: 名無し1号さん

由利ちゃんが「ハニーゼリオン?」と言うシーン、口の動きはもろに「ラゼリーBワン」になってるな。

11: 名無し1号さん

>>9

同じ理由でゴロー回の青葉くるみも本当はへリプロン結晶Gって言ってるんだっけ

19: 名無し1号さん

>>11

たしか「ウルトラQ ザ・ムービー 星の伝説」だったかと併映された「五郎とゴロー」がそのへリプロン結晶Gバージョンだった

30: 名無し1号さん

>>19

「ウルトラQザ・ムービー星の伝説」を見に行きましたが、オリジナルのウルトラQの2作品が見られる前だったので、それは知りませんでした

10: 名無し1号さん

モグラは常に土掘って暮らしているため燃費の悪い生き物で、

一日に体重の三割以上もの餌を必要とする。

そんなモグラが実際巨大化したら餌不足ですぐ死んじゃうかも知れない。

(作中では田畑を荒らしていたが、実際のモグラは完全な肉食)

また、それを踏まえて地上に出てきて人襲うとすればトラウマじみたEPになってたかも。

34: 名無し1号さん

>>10

それ面白そうだな。

モングラーが地底から地上に現れて人間を次々と喰い殺すってスリリングな展開ですごく良いと思う。

13: 名無し1号さん

モングラーって見た目ただのデカいモグラだからあんまり印象に残らないんだよね。

成田亨が怪獣をデザインする際の三原則の一つに「動物をそのまま大きくしただけの怪獣は作らない。」というのがあったけど考えてみれば怪獣の印象を視聴者に残りやすくする意図があったのかな。

15: 名無し1号さん

劇中のSLの「C53 37号機」と言う実在する機関車が脱線した機関車としてナンバーが映し出されるんだけど走行シーンで映っているのがD51になっていたり上空からのシーンで映っているのがタンク機関車になっていたりしてむちゃくちゃなんだよね。

16: 名無し1号さん

シナリオでは「ラゼリー・B・ワン」という薬品によってモングラーが巨大化したという設定で撮影もこの通りに収録されたけどその後に武田薬品がスポンサーとなったことから、薬品を原因とすることが忌避され、設定を「ハニーゼリオン」に変更して一部の撮影とアフレコがやり直されたんだよね。

由利子が「ハニーゼリオン?」と言うシーンが口の動きはもろに「ラゼリー・B・ワン」になってるし。

別に武田薬品の売り上げに影響なんて出なかっただろうしラゼリー・B・ワンのままでも良かったと思うな。

たとえ武田薬品のイメージダウンにつながったとしても微々たるもので薬品の売り上げに影響することはなかっただろうし。

31: 名無し1号さん

>>16

スポンサーが一社提供のタケダアワーだったので、ちょっと難しかったのだと思います

17: 名無し1号さん

地味にモングラーの鼻息が凄い

18: 名無し1号さん

火山帯に衝突するまで潜るとか凄すぎる

28: 名無し1号さん

>>18

大モグラは自分が巨大化していることに気付いていないから

脅して潜らせればいつもの調子で掘り進み

火山帯まで至る!という理屈も分かったような分からないような・・・

20: 名無し1号さん

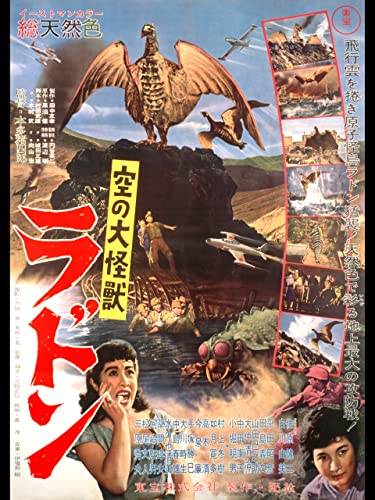

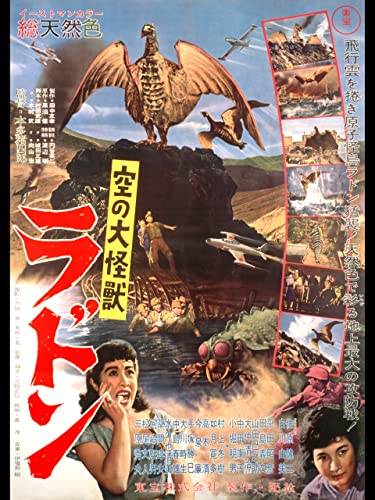

隠れ特別出演 初代ラドン噴火のシーンが「空の大怪獣ラドン」の流用でラストシーン炎の中でもがくラドンのシルエットが見える (C)TOHO CO., LTD.

(C)TOHO CO., LTD.

36: 名無し1号さん

>>20

佐原さんがいるからホントに間違えそうだなぁと思ったけど向こうはカラーでこっちは白黒だった。

21: 名無し1号さん

こちらの世界だと地中にいてミミズなどを食べるモグラが地蜂(クロスズメバチ)を食べることに驚いた(巣を襲えば集中攻撃されて無事には住まないだろうし) そして何より巨大化した地蜂を食べるモグラがいるウルトラQの世界はヤバイぞ まあ人間の方もヤバイんだが・・・

23: 名無し1号さん

万城目さん、最後自分の愛車放棄してたけど良いの?

25: 名無し1号さん

そもそもモングラーには全くもって非がない。しかし本能なまま暴れていたために攻撃せざる得なかったのは皮肉。

そういった存在は初代ゴジラから既に描かれていたし、あまりにも可哀想だから以降のシリーズで倒さずに逃がす展開ができたんだと思う。

32: 名無し1号さん

>>25

この回のテーマは、伊丹の嫉妬とか妬みなので、モングラ―が主役ではないのでは?

26: 名無し1号さん

ドキュメンタリー番組「現代の主役・ウルトラQのおやじ」にて、円谷プロに遊びに来た子供がモングラーの着ぐるみを着て「しぇ~」のポーズをやってた。

ちなみにインタビュアーは金城哲夫氏。

27: 名無し1号さん

空想科学読本で意図的に無視されてたけど、たぶん最も現実的な地底怪獣だとみんな思ってるはず

33: 名無し1号さん

当然と言え、やはり世代によって感想が違っているのが私には興味深いです

私も第1期、第2期世代ではないのですが、モングラ―が可哀そうとか、元のモグラに戻すとかだと、テーマが変わってしまうと思うのです

この回のテーマはあくまでもアンバランスゾーンに踏み込んでしまった伊丹の心だと思います

35: 名無し1号さん

モングラーの怪獣消しゴムがレア品と言う事で一つ20万だかの値段がついたとか昔怪獣vowだかで読んだな

恐らく唯一の商品化と言うのを考慮してもかなりとんでもない価格だと思うが結局売れたんだろうか

ULTRAMAN ARCHIVES ウルトラQ UHD & MovieNEX [Blu-ray]

- ウルトラQ

コスモスとかウルトラマンならモングラーを元のもぐらに戻すとか、戻せなくても何処か暮らせる場所に運ぶ等何かしらの救済がされそう