※お題募集記事の為本文は

一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。

つりのコーちゃん

ものかげジッソーくん

爆発ショウちゃん

映画屋ジョン

宇宙家族カールビンソン懐かしいなぁ…

お題と関係なくて申し訳ないけど、このマンガのおかげで未だに金子修介監督を「シューちゃん」と呼んでしまう

なので逆に早撮りできる監督と組むことが多くなり作品もバラエティ豊かなものになる傾向

ほとんど会話が無く、フルートの音色だけで交わされる宇宙人の少年と孤独な少女との交流とか、場面転換のたびに上空を飛行機が通過する映画的な演出とか(このためにロケ地を選んだという)、徐々にスケールアップしていく逃避行とか、凝り具合が半端ない。

抒情的なストーリーも含め映画を撮るつもりで作ったのではないかと思えるほど。

自分は何よりこの話を観る目的でシャイダーのDVD第4巻を買ったようなもの。

正直実相寺監督だけでスレが立っちゃうから言いたいことは多々あるだけに中々ここでは言いにくい感じが…

エースのヤプール回、レオの1、2話は真船ワールド全開で引き込まれる

ドアから入るラゴン、襲いかかるダダ、バド星人のイタズラetc…

飯島監督はほかの監督より長回しが多く感じた。カメラを移動しつつ、まぁまぁな量のセリフを一気に撮影してる感じ

逆にウルトラ演出家でも最もスタンダードな位置付けと例えられる円谷一監督は海外ドラマを物凄く研究していた旨を伺わせるかのような他の演出家には見られない硬質な印象があります。

特にテレビ画面を映画とは違う劇的空間に魅せる画面作りとテンポのよいカットはエース監督として重要な回を任されていたのも納得でした。

原作マンガでも本郷の改造手術での円形に並んだ照明が本郷の回想でのバイクの車輪と変わる演出があるように、先生の作品でちょくちょくみられる演出なんだよね

本来は映画監督にも憧れていたという事で映画的な構図を感じさせる映像が印象的でしたね。

あとスローモーションを多様による被写体のダイナミズムを狙ったショットや空撮等々中々豪華な感じでした。

おっしゃる通り、独特の構図が本当に映画的なんですよね

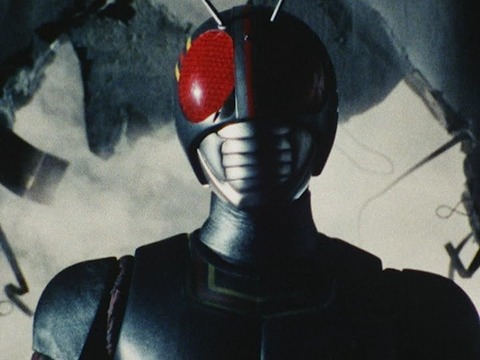

ブラック将軍の目のアップから徐々にバストアップに引いていったり、釣り人(?まさに監督!原作者!)を始末したイソギンジャガーが波打ち際を歩いてるところをドンドン遠景(空撮)になる、バイクを走らせる本郷を前輪下あたりからアオりで撮る、アイキャッチ後のバイクで一回転するライダーの構図など、とても印象深い感じがしました

演出とは関係ないですが、本話の予告(83話)でのブラック将軍の「我がゲルショッカーにとってちとシャクだが、面白いぞ!」というナレーションが大好きですw

空中を飛んでいるヘリコプターにしがみ付いている仮面ライダーと滝和也の会話シーンとか、プロの監督だったらやらなかったと思う

感性に任せた凄い画作り優先で全体の構成は後回しって感じでしたね

凄い物を見せられたっていう満足感はあるけど

これこそ良くも悪くも学生映画って感じ

怪獣が登場する不条理な世界でいながら、徹底して“近所の子供達”の目線で進行するストーリーが見事

そういう子どもたちのお伽噺でありながら、拝金主義批判や異形となったカネゴンの孤独・悲哀も、わかりやすく、かつ強調しすぎない程度に抑えて描く。

散らばった小銭を貪るカネゴン、みんなが家路につく夕暮れ時に土手に腰掛けるカネゴン…特に秀逸だと思ったのが、人々で賑わう商店街を歩くカネゴンのシーン。たぶんゲリラ的に撮影したんだと思うが、あの物語の雰囲気が本当によく出てるシーンだと思う。

なお、中川監督は、超高額な36ミリフィルムをこの話で消費しまくり、「フィルム喰いのハルゴン」と揶揄されましたとさ

©円谷プロ

実は記録映画志望だったという事もあってかダイナミックな画面やエキセントリックな演出には無縁のひたすら日常的な視点での演出を心掛けていたのが表れているんだけどそのせいか大人しすぎるとの批判があったそうで…

確かに派手さを求める特に幼少期にはちょっと物足りなさを感じたのも確かなんですが、大人になると何が一番リアリティを感じるのか?を考えると監督が目指した日常が基盤だということに気づかされた次第でした。

帰ってきたウルトラマンとミラーマンの1~2話を担当して、作品世界を重厚なモノに演出してくださった

新マンではMAT基地のライティングが本多監督の1・2話だけは明るいんですよね。これからの話に期待を持たせるような明るさを感じられた気がします。

逆に3・4話の筧監督(というか代行で監督した満田さん)がウルトラ警備隊の基地並みに暗くしたことで、話の暗さとシンクロした結果、こちらが標準になったそうです。

「変身人間シリーズ」という呼称はコロッサス編「大特撮」という書籍の中で初めて用いられ、その後公式にも使用されることになったが、正直自分はこの呼称に抵抗がある。

変身”人間””シリーズという言い方のせいで「マタンゴ」が「変身人間シリーズ」の番外編呼ばわりされるからだ。

自分としては「美女と液体人間」「ガス人間第一号」「マタンゴ」を本多猪四郎監督のSFホラー映画三大作品として考える方が自然なので。

この三作を見れば本多監督のホラー演出の巧みさがわかる。

特に「マタンゴ」はJホラーの洗礼を受けた後でも、自分にとっていまだ邦画ホラーの最高傑作である。

Jホラー以降、キラーショットと呼ばれる恐怖描写が突然現れる怪異によるショッキング系、びっくり系が多い中、「マタンゴ」の難破船内に現れるマタンゴ化した船員が扉の向こうから現れるシーンはびっくり演出でもないのにいまだにゾッとする、仮令それがメイクをしたご存知天本英世と百も承知でも・・・

「マタンゴ」のラストのあの感じ、ホラーによくある後を引く系でも胸糞系でもないやりきれなさは、類似のものを探すならば、自分は、ホラーではないがジョン・・ヒューストンの「黄金」しか思い浮かばない。

地に足の付いたリアリティはあるけどダイナミックさが足りないと田中Pが指摘してたらしいですね

これが黒澤明監督だと予算とか度外視して、映画を製作してしまうと言われていた

背景を美しく見せる為に、前から有った家を買い取って潰しちゃう方ですからねぇ。

本多監督の晩年は、黒澤監督の元で助監督を務められていたようですね。

やたら細かくカットを切るのが特徴と言われてたけど、スケバン刑事でもやはり細かくカットを切っていて、妙に腑に落ちた感があった

元祖が何かあるんだろうか

カメラ前の足の間から奥にキャラクターを見せるのは矢島監督以外にもやってる人いたけど

矢島監督が多用したせいか矢島アングルとして定着しましたね

斜めに撮った背景に、両側からヒーローと怪人が側転で入って来て構えると。

カメラを斜めから真っ直ぐに戻す、と言う他愛の無いカットだけど妙に好き。

このカットは、宇宙刑事大好きアニメ監督の越智裕之氏も。自ら企画・監督・演出・作画監督をこなした「学園特捜ヒカルオン」の中でも見られ、見た瞬間ニヤリとさせられましたね。

何でも仮面ライダー第1話のルリ子さんを抱えて疾走する蜘蛛男のショットは予算が無さすぎてレール撮影が出来なかった為のコマ割としての撮影で疾走感を出したと聞いて驚いたんだけど自分には却って今見ているモノは現実なんだろうか?という現実の中の非現実を見せつけられているかのような、もう後には引けない世界に入って行く様な感じをしました

それを操演で不気味に見せるセンスといいズバ抜けてると思う

ゼイラムの頭についてるアレのキモさはトラウマレベルだわ

ただワイヤーアクションはハリウッド式のふんわりジャンプになりがちだから

あまり好きじゃないんだよね

どこまでが本人のジャンプ力でどこからがワイヤーの補助なのか分からないぐらい

自然に引き上げる香港映画の技術を取り入れてほしい

平成だけど仮面ライダーZOの蜘蛛女はいまだにトラウマ

一緒に見に行った母も怖かったと言ってた

出典:https://www.kamen-rider-official.com/zukan/phantoms/1394

なので福田純監督が手掛けた「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」、「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」、「ゴジラ対メカゴジラ」は楽曲も手伝って全体的に軽快なテイストを感じる

「ウルトラマンレオ」のブニョ回での鏡に映った人物のカットを所々に入れた山際永三監督の演出は印象的だった